بقلم: عادل صبري- الجزيرة

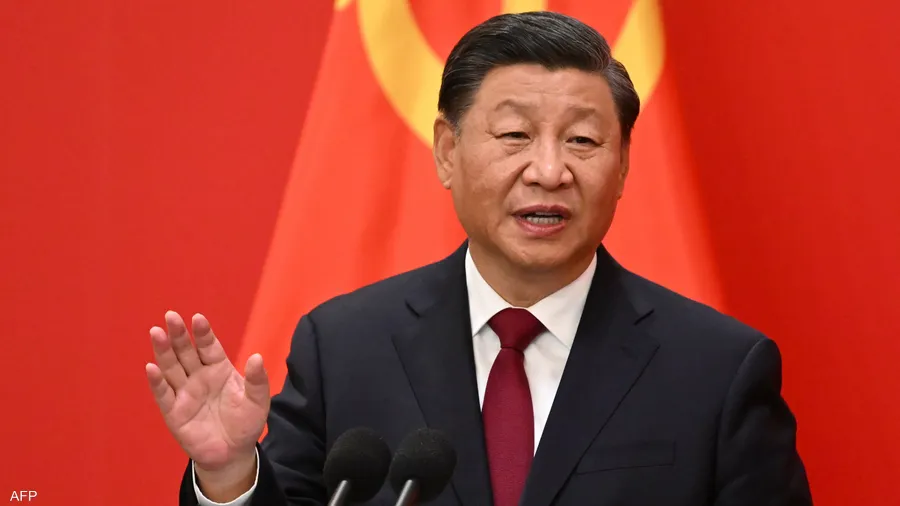

الشرق اليوم– يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة عددا من قادة الدول التي دعاها للمشاركة بمنتدى “الحزام والطريق”، بمناسبة مرور 10 سنوات، على بدء مشروع يعتبره نموذج الصين الشامل للتنمية وبناء نظام عالمي جديد. عندما أطلق الرئيس شي مشروعه الإنمائي، في السابع من سبتمبر/أيلول 2013 بعاصمة كازاخستان، لم يتوقع أحد أن يتحول إلى رمز وطني لصعود الصين كقوة عالمية كبرى، عبر مبادرة تعاون اقتصادي بسيطة، تحيي طريق الحرير البري القديم، الذي يصل بين بكين ووسط آسيا والشرق الأوسط امتدادا لأوروبا.

أصبحت الفكرة أكثر وضوحا بعد شهر، في أثناء وجود شي في إندونيسيا، إذ ضم إليها طريق الحرير البحري الممتد جنوب الصين إلى أوربا فقناة السويس، ووصله بوسط أفريقيا، وحملت اسم “مبادرة الحزام والطريق” منذ عام 2015، لتصنع أكبر مشروع لتمويل وإنشاء بنية أساسية يربط بين 100 دولة ممتدة عبر 4 قارات.

استغل شي السيولة الهائلة المتراكمة على مدار 3 عقود، لإنشاء بنك التنمية الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، برأسمال قدره 100 مليار دولار، وتمويل استثمارات بقيمة تريليون دولار، خلال السنوات العشر الماضية. واستهدفت الصين بناء سوق كبير، لإحداث تكامل شامل بين الدول عام 2049 بمناسبة مرور 100 عام على وجود الحزب الشيوعي في السلطة.

غواية الحزام والطريق

عبر جولات مكوكية على مسار الحزام والطريق، حرص شي على إغراء الدول بالانضمام للمبادرة، مروجا لحلم الرخاء المشترك، ومساعدته 40 مليون نسمة على الخروج من الفقر، وإيجاد 420 ألف فرصة عمل. حمست الأموال المتدفقة على أوروبا انضمام دولها إلى المبادرة، حتى تعرضت اليونان لشبح الإفلاس عام 2016، فباعت حكومتها للصين 51% من أصول ميناء بيرايوس في أثينا، لتضع بكين يدها على أول ميناء بحري في أوروبا. وضع الحدث الصينيين في مواجهة مع الأميركيين عام 2017، فتحولت من حليف اقتصادي إلى منافس يثير وجوده مخاطر أمنية محتملة أينما حل.

من عادة الصينيين الاتجاه إلى “المشروعات الصغيرة والرشيقة، التي تولد فوائد سريعة تعطي المواطنين شعورا بالزهو والملكية”، وفقا لرؤية تشو ينغبياو رئيس مركز أبحاث مبادرة الحزام والطريق في بكين. فعملت حكومة الصين على خلق تحالفات ثنائية متعددة الأطراف، وحرصت على الوجود بمجموعة العشرين والاقتراب من مجموعة السبع الكبار، وتنمية الاستثمار بمشروعات “البنية التحتية الناعمة”، وتحويل بنك التنمية الآسيوي للاستثمار إلى بنك عالمي في البنية التحتية، ليقوم بدور منافس لمؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، الذي تتحكم به الولايات المتحدة والدول الغربية. حاولت الصين جذب الدول الخليجية والإسلامية الغنية إلى شراكات إستراتيجية لمساعدتها في تمويل المشروعات المدرجة بمسار الحزام والطريق، عندما واجهت مؤخرا صعوبات مالية.

ترامب والصين

وجهت المبادرة أنظار العالم إلى قوة الصين الشاملة، إذ أصبحت ثاني أكبر قوة اقتصادية، وارتفع ناتجها المحلي العالمي من 1% عام 1990، إلى 18% عام 2022، ليزيد عن ناتج المجموعة الأوربية مجتمعة، وبفارق ضئيل عن الولايات المتحدة، الذي تراجع ناتجها المحلي عالميا من 26% إلى 25% خلال الفترة الزمنية نفسها.

وتحولت الصين إلى ثاني أكبر منفق على القوات العسكرية بعد الولايات المتحدة، لتملك أكبر جيش من الناحية العددية، وألف صاروخ نووي عابر للقارات، و3 حاملات طائرات، وأكبر عدد من القطع البحرية. وكذلك تملك الصين ثاني أكبر عدد من الميداليات الذهبية بالألعاب الأولمبية، وأضخم احتياطي نقدي بالعملة الصعبة، يفوق 3 تريليونات دولار، ونظام تعليمي يولد 1.5 مليون مهندس من بين 10 ملايين خريج جامعي سنويا، من جميع التخصصات، مع نظام تعليم فني وما دون الجامعي ذي مستوى جيد، وقوى عاملة تقدر بنحو 400 مليون نسمة.

وبعد انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2003، وظفت أدوات العولمة في إحداث أسرع خطط تنموية عالميا، وإن ظلت معارضة لأي تحولات سياسية تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ولم يجد الغرب -بقيادة الولايات المتحدة- أي غضاضة لزيادة الاستثمارات المالية والصناعية والتكنولوجية بالصين إلى أن أشعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حربا تجارية واسعة عام 2017، مستهدفا الحد من تدفق المنتجات الصينية على الأسواق الأميركية.

شهادة غوتيريش

تقدمت الصين بالفضاء المادي؛ بتطور صناعي وإنتاجي هائل برًا، وتقدمت بحرًا بإنتاج الغواصات النووية وبناء قواعد عسكرية تحمي تجارتها والمناطق الاقتصادية والموانئ، التي أسستها على مسار الحزام والطريق، وأطلقت محطة فضائية بخبرات ذاتية وأقمارا صناعية قادرة على الوصول إلى مناطق على القمر لم تصل إليها الولايات المتحدة.

وعندما انطلقت الصين إلى منافسة واشنطن في الفضاء الإلكتروني، حولتها الولايات المتحدة من حليف اقتصادي إلى منافس، وسرعان ما تحولت إلى عدو محتمل.

التف شي -كعادة الصينيين- على موجات الغضب بالترويج الواسع لتكتل “بريكس” الذي ضم البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، ويسعي لتحويله إلى تحالف سياسي لدعم فكرة مكملة لمبادرة الحزام والطريق، بإيجاد نظام عالمي جديد يقوم على مبدأ تعدد الأقطاب.

يدفع شي إلى ضم عدد من الدول -بينها دول عربية وأفريقية- للحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن، وتوظيف الدول الغاضبة من الولايات المتحدة بالتحول عن الدولار بمساعدتها في تبادل التجارة باليوان والعملات المحلية وقروض “يشوبها الفساد” لإقامة مشروعات بعيدة عن رقابة المؤسسات الغربية التي تعلقها بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية.

لاقت محاولات شي دعما من فرنسا، وتحالفاته الصغيرة للمناداة بعالم متعدد الأقطاب دعمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطابه أمام الجمعية العامة عام 2019، بقوله إن “العالم ينقسم إلى قسمين، حيث يخلق أكبر اقتصادين عالميين مستقلين ومتنافسين، لكل منهما قواعده المهيمنة وقواعده التجارية والمالية، وقدراته بالإنترنت والذكاء الاصطناعي وإستراتيجيتهما السياسية، والعسكرية”. وأضاف غوتيريش أن هذا الانقسام نتائجه صفرية، وأن هناك حالة من عدم اليقين أصبحت تحكم المستقبل.

حقبة الثورة الرقمية

لم تعد الصين قادرة على حسم فكرة عالم أحادي القطب فحسب، لقدرتها على تشكيل تحالفات إقليمية ودولية مناوئة للغرب، وتقبّل بعض الدول مبدأ ثنائية القطب والتقسيم السياسي طلبا للحماية، أو كوسيلة للهروب من ضغوط طرف باللجوء إلى الآخر، أسوة بفترة الحرب الباردة، بل لأن الصين أصبحت تمتلك الفضاء الإلكتروني الذي يمكنها من تحقيق “ثورة رقمية” هائلة.

يقول الخبير يان شوي تونغ، من مركز الصين والعولمة للدراسات في بكين، إن الثورة الرقمية جعلت الولايات المتحدة تعتبر الصين أكبر تحد لها لسنوات مقبلة، وتضغط بكل ما لديها من قوة كي تتخلف الصين عن الركب، وتضمن اتساع الفجوة بينهما، والدفع بشركائها وأصدقائها إلى تحالف اقتصادي وأمني لمواجهة بكين. ويذكر يان أن الولايات المتحدة أصبحت تتبنى مزيجا من التعاون مع الصين في مجالات الطاقة والمناخ، والمنافسة في مجالات التكنولوجيا والفضاء والشؤون العسكرية، والتمويل والاستثمار والتجارة، وتبني المواهب والمبدعين، مع تنامي المواجهة في مجالات حقوق الإنسان، وحماية الأقليات والحريات في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ وتايوان، وتبني تحالفات لتقويض دور الصين في إدارة شبكات الإنترنت وتطوير شبكات الاتصالات والذكاء الاصطناعي في أنحاء العالم.

حرب الجواسيس

تمتلك الصين أكبر وأسرع وأذكى أجهزة كمبيوتر صنعها البشر، وتصنع روبوتات أكثر مما تنتجه كل الدول، وتمد كوابل الإنترنت البحرية لربط القارات والدول، وشبكات اتصالات فضائية وأرضية متقدمة ووسائل تواصل اجتماعي، يتهافت عليها المجتمع الأميركي والغربي. وتملك الصين الوسائل التكنولوجية التي تمكن نظامها من وضع “حزام ناري” يمنع دخول أي وسائل اتصال غربية لأراضيها من دون إذن مسبق أو رقابة دائمة، مع وضع شعب تعداده 1.4 مليار نسمة تحت المراقبة الفورية على مدار الساعة.

وتعمل الصين على توظيف التكنولوجيا، لتحويل البيانات إلى كنز قومي، في عصر أصبح فيه الاقتصاد الرقمي يزدهر بالإبداع التكنولوجي والابتكار. وتحولت المنافسة الاقتصادية إلى حرب جواسيس وسرقة معلومات وصراع على امتلاك وابتكار التكنولوجيا الرقمية، التي أصبحت مصدرا أساسيا للثروة الوطنية في الدول الكبرى، تقودها الولايات المتحدة وتزاحمها الصين منفردة دون دول تأمل أن تصبح أحد أقطاب النظام العالمي الجديد.

فعلى سبيل المثال، روسيا، التي تمتلك قوة عسكرية وثروات طبيعة أفضل من الصين، ليست لديها الوسائل التي يمكن أن تحولها إلى قطب دولي في حقبة الاقتصاد الرقمي، إذ تعتمد على أنظمة بكين وواشنطن في إدارة منشآتها الاقتصادية والصناعية، بما جعلها تخضع للعقوبات الأميركية بسهولة.

صحوة واشنطن

لم يأت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بجديد، عندما قال مؤخرا إن “العالم يعيش حقبة جديدة، تشهد منافسة حادة بين الولايات المتحدة والصين”، مذكرا بكلمته التي أطلقها من قبل أمام قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في إندونيسيا، نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بشأن ضرورة تشكيل تحالف أوسع وحشد أقوى فعالية لمواجهة التفوق الصيني في إدارة العالم والاقتصاد الرقمي. أطلق بلينكن دعوة مغلفة بعدم التزام النظام الشيوعي بمبادئ حقوق الإنسان وحرية تداول المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، وولعه بالقوة والسيطرة على المعلومات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهي أمور لم تتوقف الصين عن سحقها بقوة طوال السنوات الماضية، ولم تتحرك الولايات المتحدة لمواجهتها إلا مؤخرا.

أدركت أجهزة الاستخبارات والإدارة الأميركية أن الاقتصاد الرقمي يؤهل الصين لإزاحة الولايات المتحدة عن مقعد قيادة العالم، بإنشاء نظام متكامل يمكنه الانفصال التام عن الغرب، والتحكم فيما لديه وما تملكه من أموال وأدوات ومعلومات وتحويلها بمزيد من الإبداع والابتكار إلى ثروة قومية، وقوة نافذة قادرة على تخطي القدرات الأميركية خلال فترة زمنية قصيرة.

موت الأفكار الكبرى

تصعد الصين نحو القمة عبر مبادرة صغيرة، وظفتها في الحشد الشعبي للقوميين الهان المتعطشين للثأر وإزالة العار الوطني الذي ألحقه الغرب باحتلاله بلدهم خلال القرن الـ19، وعبر تجهيز حلفاء على استعداد لدعم قيادتها، نكاية في واشنطن وحلفائها. ويكمن الخطر الأكبر على المشروع الصيني من الداخل؛ فالصين التي نعرفها لعقود لم تفكر في صراع مع الغرب، منذ زيارة الرئيس الأميركي نيكسون لبكين سرا عام 1972، وارتضت مشاركته حرية السوق، وتعطيل نظامها الشيوعي من أجل إنقاذ شعبها من المجاعات ورفع مستوى المعيشة.

أجج شي مشاعر القومية وفكرة قيادة العالم، وفي دولة استبدادية كالصين، تموت الأفكار برحيل أصحابها، ويتقاتل القادة الأسلاف في صراعهم على السلطة. ويشهد الاقتصاد الصيني محنة عميقة مع تباطؤ اقتصادي وارتفاع بمعدلات البطالة بين الشباب وتدهور الدخل ومستوى الرعاية الصحية، وفقاعة عقارية تلتهم المدخرات والدخول، وحرب غير مفهومة ضد شركات التكنولوجيا والمستثمرين الذين أسسوا الاقتصاد الرقمي أدت إلى تراجع الاستثمار الأجنبي بمعدلات هائلة، وهروب الأموال المحلية للخارج.

يحتاج الابتكار إلى حرية إنسانية وأكاديمية ومشاركة المجتمع في صناعة القرار، بما يضع الحزب الشيوعي في “مفترق طرق”، وهو مصطلح يعني لدى الصينيين البسطاء أن المستقبل ضبابي قاتم، فلا خيار لدى المجتمع للاتجاه نحو أي طريق يختاره، وما عليه إلا انتظار ما ستسفر عنه المنافسة الحادة بين النظام وأعدائه في الداخل والخارج.

الشرق اليوم اخباري تحليلي

الشرق اليوم اخباري تحليلي